これは2007年に以前のブログへ投稿したエントリーを加筆、整理したものです。

時間管理に関するmatrixを紹介しました。重要度と緊急度に応じて、何がやるべきこと、やらなければならないことで、何がどうでもよいことなのかを判断するための指標です。

impsbl.hatenablog.jp

今回は、戦略的判断のためのmatrixです。会計上の見直しから、日課のタスクから、何を切り捨て、何を継続してやる必要があるのか?といったレベルの事柄まで、いろいろな領域に応用できる考え方です。

- 戦略的判断matrix

- 第2領域:重要度高、難易度高(Strategyの領域)

- 第3領域:重要度低、難易度高(Bottle neckの領域)

- 第4領域:重要度低、難易度低(Non-criticalの領域)

- コスト削減の場合

戦略的判断matrix

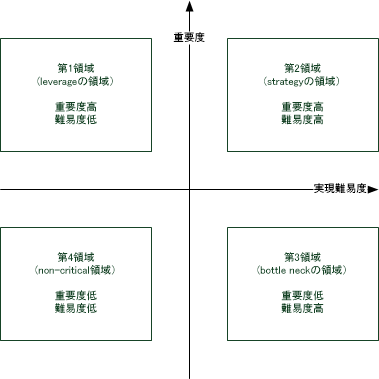

縦軸に重要度、横軸に実現難易度を置き、4つの領域を作成する。縦軸の上に行くほど重要、横軸の右に行くほど実現が難しい。

4つの領域は、左上から時計回りに、

第1領域:重要度高、難易度低(leverageの領域)

実行すれば直ちに効果が上がる。しかし、一つの事柄を成し遂げただけでは、インパクトの強い効果は得られないかもしれない。

第2領域:重要度高、難易度高(Strategyの領域)

非常に重要な事柄ではあるのだが、成し遂げることが難しい。各項目をプロジェクトにするなり、長期計画で対応するなど、対応には工夫が必要。

第3領域:重要度低、難易度高(Bottle neckの領域)

実現するのが難しいわりには、重要度は低い。そのため、なかなか着手されることが無いかもしれない。

この領域の項目が、他の領域の項目に影響を及ぼすならば、依存関係によって、他の領域の足を引っ張るなど、悪い影響を与えるかもしれない。

第4領域:重要度低、難易度低(Non-criticalの領域)

この領域にあるものは、ある意味どうでもよいものかもしれない。

この考え方を適用するテーマによっては、各領域の意味や解釈が変化することがある。ここではコスト削減を例に、適用してみる。

コスト削減の場合

第1領域 (leverage)

ここに挙げられた問題を解決したり、アクションを実施することは直接的なコスト削減に結びつく。

可能ならばすぐにでも実施した方が良い項目と解釈できる。

第2領域 (Strategy)

解決することが難しいこと事柄は、コスト投下を要する場合がある。解決したからと言って、それが直ちにコスト削減に結びつくとは限らない。とはいえ、最優先実施事項であり、対応が求められる。

実現までのコストを把握し、投資効果を確認したのち、プロジェクトとして対応することになる。

第3領域 (Bottle-neck)

いつかは実施しなければならないが、解決することは難しい。

コスト削減のための思案は三つ。

- 無視する

- 解決する

- 存在自体をなくす

1の選択は、このエリアのコストを許容し、コスト削減を諦めることを意味する。結果として、不可避のコストとして計上することになる。

このコストが積み重なることによって、他のコストを圧迫することがあるかもしれない。そのような場合は、問題の先送り、ということになる。

問題の先送りを避けるのが2の選択。これを単体で実施するには低い重要度が問題となる。それほど深刻に受け止められていなかったり、問題点が認識すらされていなかったり。

そのため、第1、2領域の事柄と同時に対応することで解決を図る。第1領域に絡んで対応する場合、高い難易度が問題になる。そのため第2領域の項目と共に、プロジェクト化して対応することになる。

最後に3の選択。存在自体をなくすというのは、外だしするということ。アウトソーシングだったり、分社化や売却だったり。

第4領域 (Non-critical)

そもそもどうでもよい領域なので、ここで具体的なアクションを実施することは無い。